本文聚焦考研教培行业的“造神运动”现象,以何凯文、田静等“考研名师”的负面事件为例,深入剖析了该现象背后的原因、危害,并提出了相应的制度解决建议。

在当下的考研圈,一场轰轰烈烈的“造神运动”正愈演愈烈,而现在,是时候给它降降温了。

此前,何凯文考研成绩造假事件闹得沸沸扬扬,而如今,又有“考研名师”出现了状况。据荔枝新闻报道,近期有细心的网友发现,“考研名师”田静在社交平台上悄悄删除了“北京外国语大学”的毕业院校信息。要知道,此前田静曾和其他考研名师一同参加“英语一”考试,之后却以“未答题仅看题”为借口拒绝公布成绩,这一行为当时就引发了广泛的争议。如今,又出现删除毕业院校信息这样看似心虚的举动,自然难免会让舆论产生各种猜测。

▲田静的社交账号上已无毕业院校信息。图/社交平台截图

近年来,随着研究生持续扩招政策的推进,考研教培行业迎来了前所未有的发展机遇,可谓风头正劲。不仅市场规模高速扩张,营收利润也令人咋舌,更涌现出了一批履历光鲜的“考研名师”。这些“名师”有的坐拥几百万粉丝,在广大考研学子心中近乎是“神一样”的存在,其影响力甚至远超高校里的研究生导师。

然而,何凯文成绩造假这一闹剧,如同撕开了考研培训行业精心编织的“皇帝新衣”。“名师”们之间的闹剧不断,最终留下的只是舆论场的一片混乱,以及一群苦苦维权、等待退费的考研学子。这也给整个社会敲响了警钟,考研圈里这场疯狂的“造神运动”,真的该降降温了。

“考研名师”本质上是教育市场化的产物。根据艾瑞咨询等机构的数据显示,2023年考研培训市场规模约为80 - 100亿元人民币,相较于2018年足足翻了一番。如此巨大的市场蛋糕,自然吸引了众多资本的目光。有商机就会有竞争,通过打造网红名师、占据头部注意力,成为了培训机构屡试不爽的竞争策略。

名校出身、履历丰富、人脉广博……这些标签充分满足了一些学生和家长对“精英导师”的想象,然而却很少有人去核实这些信息的真实性。由于造假被追责的成本极低,而收益却十分丰厚,自然就有一批像“田静”这样的人甘愿冒险造假。

此前有媒体披露,考研机构课程研发投入仅占营收的10% - 15%,而营销支出占比却突破了50%。这意味着,在考研培训行业,谁的营销手段能够精准捕捉考生和家长的焦虑,谁就能在市场竞争中胜出。至于教师履历的真假、课程质量的高低、承诺是否兑现,都不是关键因素。此外,一些培训机构还不遗余力地推广好评返现活动,或是大力公关删除负面帖子,最终营造出一个只属于少数幸存者的虚假环境。

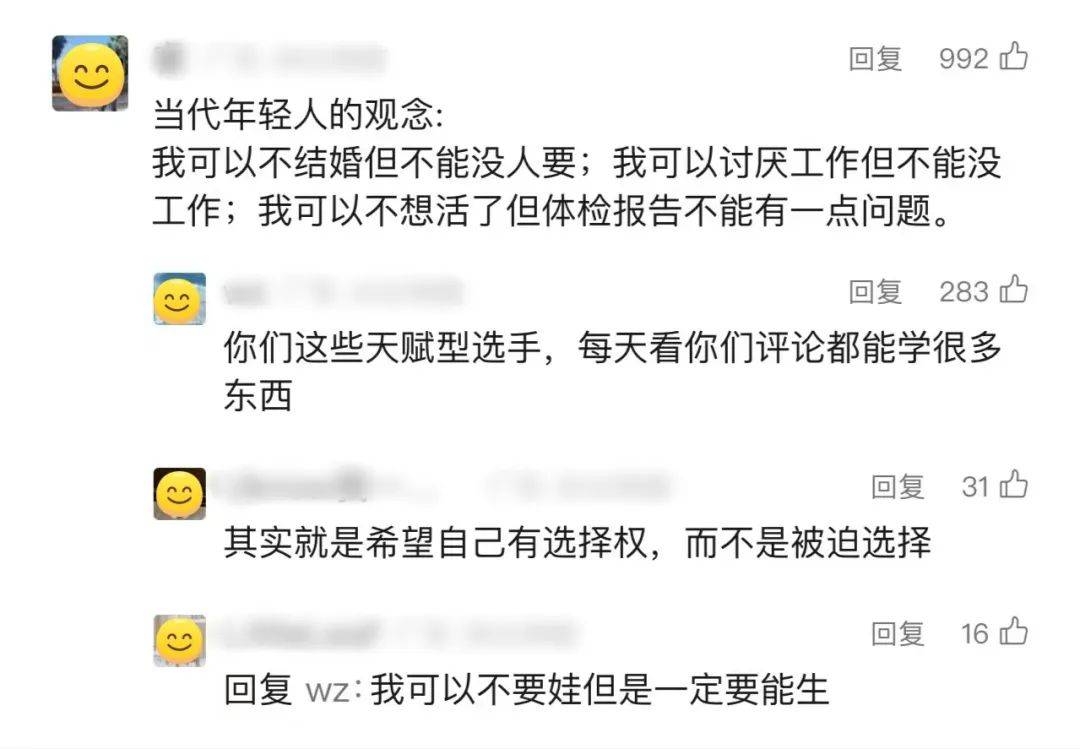

这种“造神运动”带来的危害不容小觑。“名师”们的成功学叙事看似为学生提供了最稳妥的标准答案,却也抹杀了人生选择的多样性。这些年,不时有被名师洗脑的学生,执着地将大好青春投入到一年又一年的考研中。有的学生在“上岸”后,却发现现实与预期相差过大,或是无法适应研究生的学习节奏,最终选择退学,实在令人惋惜。

更何况,这些被虚假履历包装出来的“考研名师”,很多人甚至都没有体验过正牌大学的研究生课堂,只是在一套套试卷中摸索做题技巧,又怎么能够引导学生更长远、更全面地看待人生呢?

尤其值得注意的是,如今生成式人工智能已经开始大规模冲击人类就业市场。如果只是让学生依赖机械套模板、死记硬背的应试能力,那么他们在步入社会时很可能会出现能力的缺失,从长远来看,这种做法弊端远远大于益处。

更重要的是,由仰慕“名师”发展出的个人崇拜,还可能扭曲部分学生考研的初衷。一旦自己认可的“名师”受到质疑,有些学生不惜花费大量精力下场“对线”、反黑,把饭圈的那一套搬到备考过程中。然而,这些行为除了让学生事后懊悔之外,对考研并没有任何实际的帮助。

虚假宣传一直是教培行业公认的顽疾。如果仅仅把希望寄托于少数热心网友的“检索发现”,或者只是让涉事“名师”自行退圈谢罪,显然是治标不治本的做法。如何在制度层面杜绝这种投机取巧的行为,切实保护广大考研学子的利益,还有很多需要探索的地方。

例如,有关部门可以仿照基础教育和高等教育的“教师资格证”模式,实行备案和准入制度,并为公众查验资质提供便利。对于涉嫌伪造履历、误导消费者的人员,将其纳入行业终身“黑名单”,这样也能堵住“打一枪换一个地方”的制度漏洞。

本文围绕考研圈的“造神运动”展开,通过何凯文、田静等“考研名师”的负面事件揭示了该现象背后资本逐利、造假成本低等原因,阐述了其对学生个人发展和行业生态的危害,最后提出了建立备案和准入制度、纳入行业“黑名单”等制度层面的解决建议,呼吁为考研圈的“造神运动”降温,保护学子利益。

原创文章,作者:云淡风轻,如若转载,请注明出处:https://www.kqbond.com/archives/3753.html